赤ちゃんの便秘・軟便に悩んでいませんか?

赤ちゃんの腸内環境は変わりやすく、おなかの調子が乱れがち。

これまで母乳やミルクだけを飲んでいた赤ちゃんも、離乳食を始めたタイミングで便秘や軟便になることも多いようです。

オリーブオイルを綿棒につけて肛門刺激をしたり、お腹をのの字に軽く揉んだり、離乳食で野菜やサツマイモ等を意識して食べさせたりしてますがなかなか…

3~4日程出ないと小児科で浣腸をしてもらうの繰り返しです💦

離乳食が始まって便秘や軟便に悩んでいるママが多いようですが、やはり、生後数ヵ月の小さなからだへの負担を考えると、校門刺激や浣腸だけに頼るのも抵抗がありますよね。

また、お世話をするママ自身も、夜中の授乳やおむつ替えなどで便通のリズムが乱れがちに…なんてこともあるかもしれませんね。

知って納得!赤ちゃんの腸内を理想的な環境に整えるコツ

母乳やミルク、離乳食など食事の変化で、急に便秘や軟便になってしまう…

ちょっとしたことでおなかの調子が乱れるという経験、誰しもありますよね。

おなかの調子の良し悪しには、「腸内フローラ」が大きく関係していることをご存知ですか?

「腸内フローラ」を善玉菌優勢に

ちまたでよく聞く「腸内フローラ」とは、私たちのおなかで、たくさんの腸内細菌が生息している様子のこと。

その様子が「お花畑(フローラ)」に見えることから「腸内フローラ」と呼ばれています。

この「腸内フローラ」を善玉菌優勢で保つことが、おなかの調子を整える秘訣なんだそう。

赤ちゃんもママも、腸内フローラのバランスを保とう

「善玉菌を優勢にする」とはいえ、実際はどのようなバランスが理想的なのでしょうか。

腸内細菌は、体にとってよいはたらきをする「善玉菌」、体に悪いはたらきをする「悪玉菌」、そして善玉菌・悪玉菌の優勢な方の味方をする「日和見菌」の3つに分類されます。

大切なのは、それらのバランスを保つこと。善玉菌の割合が、悪玉菌より多い状態が理想的だといわれています。

腸内フローラを整える善玉菌の「乳酸菌」

理想的なバランスは分かったものの、まだまだ食べられるものが少ない赤ちゃんは、どうやって腸内バランスを保てばよいのでしょうか?

育児に家事にといつも忙しいママ。乳幼児のおなかのために食事を見直すといっても…至難の業ですよね。

そこで紹介したいのが「乳酸菌」の力。

実は、生後3ヵ月からのめる乳酸菌があるんです。

赤ちゃんものみやすい!細粒タイプもある「新ビオフェルミンS」はここが凄い!

「新ビオフェルミンS」は、整腸、便秘、軟便、腹部膨満感に効果があります。

「錠剤タイプ(画像:左)」と「細粒タイプ(画像:右)」があり、錠剤タイプは5歳から、細粒タイプは生後3ヵ月から服用可能!

赤ちゃんからお年寄りまで、幅広く腸内環境を整えてくれる秘密をご紹介します。

人の腸と相性がいい乳酸菌

乳酸菌にはさまざまな種類がありますが、「新ビオフェルミンS」は健康な人の腸内にすむ乳酸菌を研究しているので、人の腸と相性がいい乳酸菌が含まれています。

乳酸菌は腸内フローラを整え、私たちのおなかを健康な状態に整えるお手伝いをしてくれます。

腸に生きて届くのはもちろんのこと、小腸から大腸まで広く定着し、さらには増えていくというからおどろきですよね!

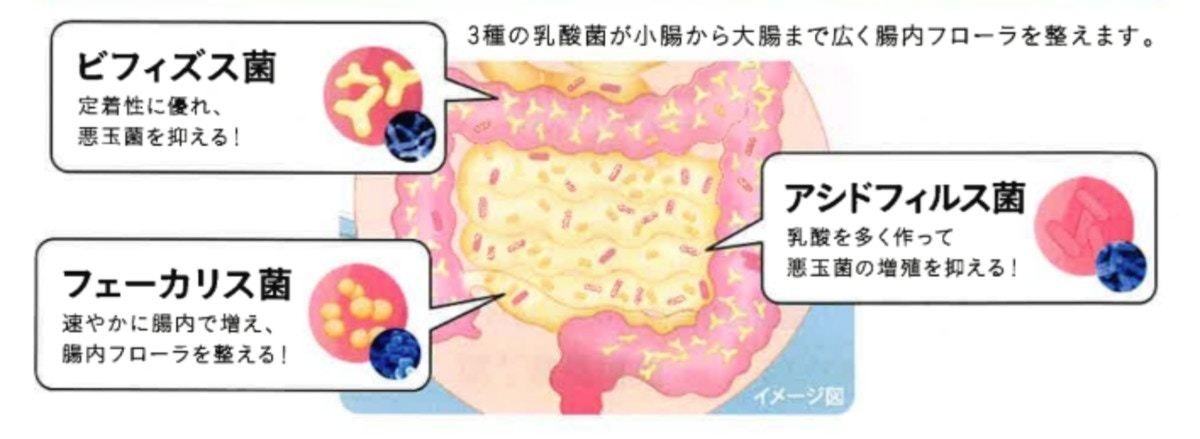

3種の乳酸菌が小腸から大腸まで整える

「新ビオフェルミンS」は、ビフィズス菌・フェーカリス菌・アシドフィルス菌というそれぞれ役割の違う3種類の乳酸菌をバランス良く配合。

大腸では、主にビフィズス菌がすみつき、悪玉菌の増殖を抑えます。小腸では、フェーカリス菌が増殖して腸内環境を整え、さらにアシドフィルス菌が乳酸を多くつくり、悪玉菌の増殖を抑制します。

その結果、乱れた便通が整い、便秘だけではなく軟便も改善することができます。

生後3ヵ月からのめるサラサラ細粒タイプ

「新ビオフェルミンS細粒」は、サラサラとした細かい粉が特長。

錠剤とは異なり、生後3ヵ月の赤ちゃんから服用することができます。

ママが悩みがちな赤ちゃんの便秘や軟便も、「新ビオフェルミンS細粒」が力を貸してくれるかも。

特に赤ちゃんは、急におなかの調子が悪くなることもありますよね!

何かあったときのために、これ一つを備えておくといいですね!

赤ちゃんの便秘・軟便には「新ビオフェルミンS細粒」

赤ちゃんの腸内フローラは変わりやすく、おなかの調子が乱れがち。

「新ビオフェルミンS細粒」なら、生後3ヵ月の赤ちゃんから使えて、おなかにもすんなりなじんでくれそう!

育児で便通のリズムが乱れがちなママも、一緒におなかの調子を整えたいですね!

おなかの調子が気になるときは、「新ビオフェルミンS細粒」を試してみませんか?

※排便リズムが十分に整っていない赤ちゃんの便秘は、その子の排便リズムの場合があり、便秘ではないことがあります。症状が続く、痛みを伴う様子が見られるときは、早めに病院で受診するようにしましょう。