外食や大人と同じごはんは危険!乳幼児の塩分取り過ぎに注意!

子どもは成長するにつれて、だんだんと食べられる食材の種類が増え、いろいろな味付けをすることができるようになります。大人用の食事から取り分けができるようになりますし、外食でも子ども用のメニューが食べられるようになるためお出かけも楽になりますよね。

しかし、そのような場面では子どもの塩分の取り過ぎに注意が必要です。外食や大人の食事は乳幼児にとっては塩分量が高いことを知っておきましょう。塩分の取り過ぎは生活習慣病につながり、過剰な摂取は死に至ることもあります。適切な塩分量を知り、毎日の食事で気を付けるようにしましょう。

乳幼児は食塩を過剰に摂取すると急性塩化ナトリウム中毒が発生するおそれ

保育施設で幼児に食塩を混ぜた液体を飲ませ、急性塩化ナトリウム中毒が発生し、死亡させるという事案がありました。

乳幼児は大人と比べて塩分摂取量には注意が必要です。大人にとっては問題のない塩分量でも乳幼児にとっては致死量となる場合があります。過剰な摂取は急性塩化ナトリウム中毒を引き起こし、最悪の場合死に至るということを頭に入れておきましょう。

- 厚生労働省「保育施設等における食塩の適切な摂取量について」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000171409.pdf,2021年1月10日最終閲覧)

乳幼児の塩分食事摂取基準

乳幼児は1日にどれくらいの塩分量が好ましいのでしょうか。厚生労働省による、乳幼児の塩分食事摂取基準は以下の通りです。年齢によって異なるので、成長に合わせてチェックしておきましょう。

- 生後6か月~11か月:1.5g/日

- 1歳~2歳:3.0g未満/日

- 3歳~5歳:3.5g未満/日

- 厚生労働省「「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書」(https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586577.pdf,2021年1月10日最終閲覧)

乳幼児の食事の塩分で気をつけること

一般的にも知られた話ですが、食塩の取り過ぎは高血圧をはじめとした生活習慣病に深く関わってきます。高血圧などの生活習慣病のことは、子どもには関係ないように思うかもしれませんが、赤ちゃんの食塩摂取量と血圧についての研究が海外でされています。

赤ちゃんのときの食塩摂取量と血圧の関係を調べた海外の研究があります。

新生児を2つのグループに分け、グループAは普通のミルクや離乳食で育てました。赤ちゃん用のミルクはわずかに塩分を含みますが、グループBはその塩分を3分の1に減らしたミルクや離乳食で育てました。

6か月後、赤ちゃんの血圧を測定すると、減塩をしたグループBはグループAより血圧が低くなっていました。さらに15年後を調べたところ、やはり減塩をしたグループBのほうが血圧が低くなっていました。子どものときに減塩すれば、成長しても食塩をとり過ぎず血圧も抑えられる、という可能性が考えられるのです。 ※1

このように、子どもの時から減塩しておくと、将来的に血圧を抑えられる可能性があります。

子どもの健康を守るためにも大人が率先して塩分量に気を付けなければなりません。両親の食塩摂取量が多いと、子どもの摂取量も多くなります。子どもだけでなく家族で塩分量を意識してみましょう。

家庭、加工食品、外食のそれぞれのシーンで気を付けるべきポイントをご紹介します。簡単にできることもあるので、ぜひ取り入れて子どもの塩分の取り過ぎに気を付けていきましょう。

- NHK「【子どもの食塩摂取量】赤ちゃんから減塩して高血圧を抑える」(https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_856.html#:~:text=子どもの食塩摂取量の目標(1日)は,と同じになります。,2021年1月15日最終閲覧)

- 農林水産省「みんなの食育」(https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/minna_navi/topics/topics5_04.html,2021年1月28日最終閲覧)

家庭での離乳食や食事の塩分量

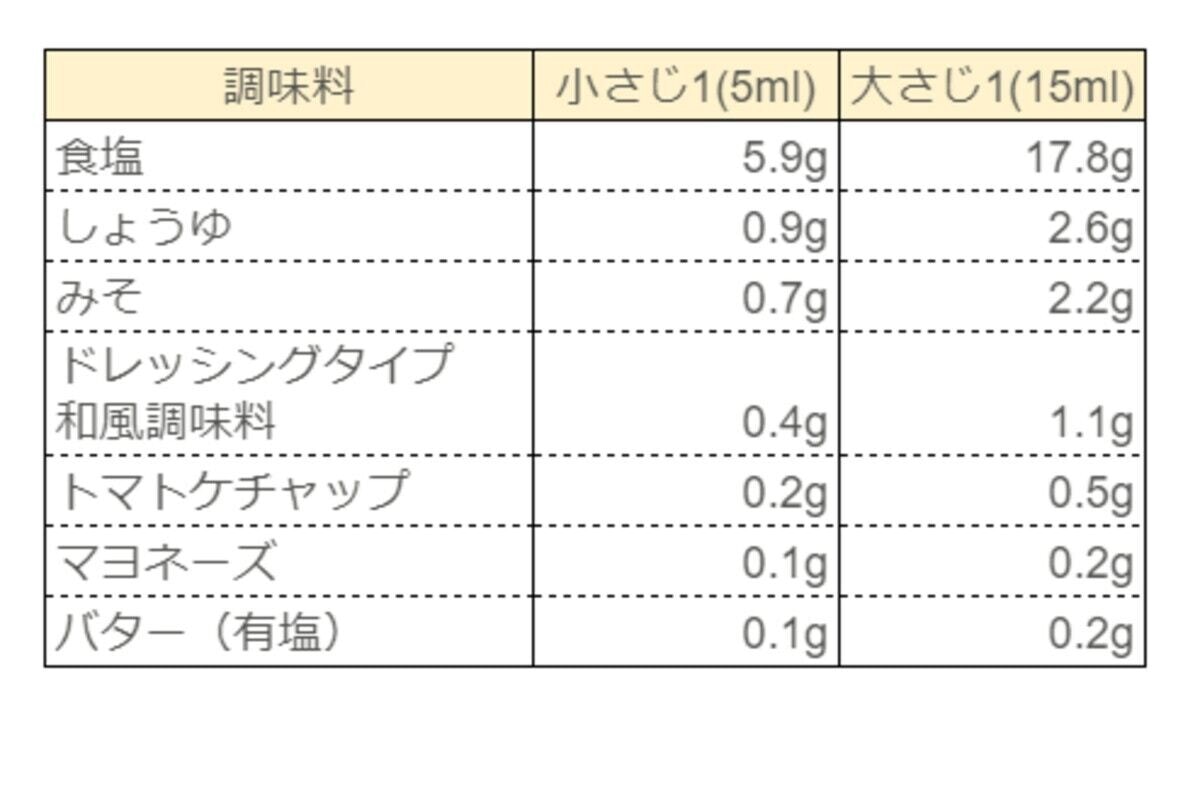

食塩摂取の7割は調味料類からであり、調味料の使い方には注意が必要です。主な調味料に含まれる大さじ1あたりの食塩相当量は以下の通りです。

©ママリ

©ママリ

食塩だけでなく、身近なしょうゆやみそにも塩分が多く含まれていることがわかります。これらの調味料の過剰摂取に気を付けましょう。それぞれの調味料の特徴を知り使い分けることが大切です。

塩分量を気にしすぎて、塩分を極端に控えると、おいしくなくなり食欲がわかなくなったり、食事の時間が楽しめなくなったりすることがあります。そうならないために、塩分が含まれていない酢やスパイス、天然だしのうまみを上手に利用して料理のおいしさを引き出しましょう。

調味料の使い過ぎを防ぐためにも、目分量ではなくきちんと計量して、調味料をどれくらい使っているのかを把握する習慣をつけましょう。ソースやドレッシングは料理に直接かけるのではなく、小皿に入れてつけながら食べることによって摂取量を減らすこともできます。

- 厚生労働省「調味料の上手な使い方」(https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-03-016.html,2021年1月16日最終閲覧)

加工食品の塩分量

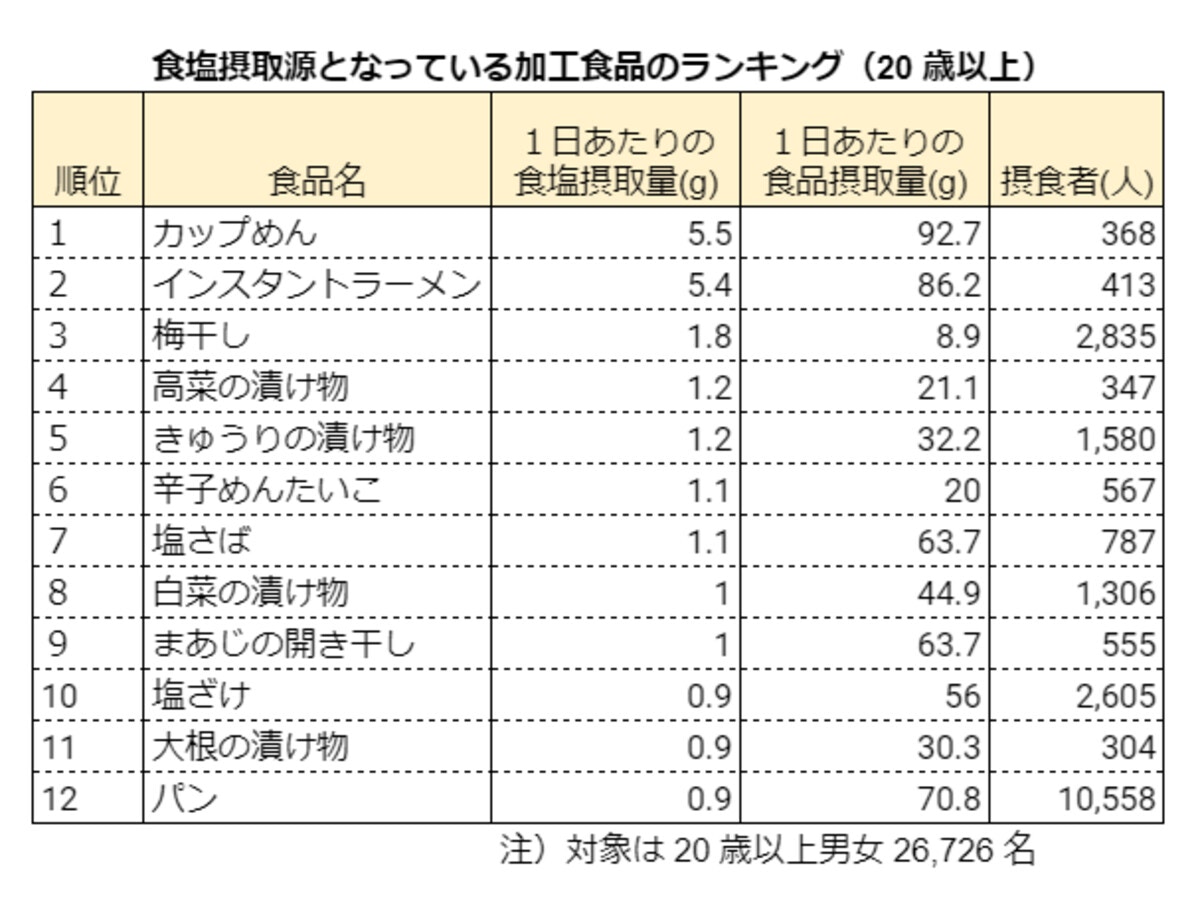

手軽に利用できる加工食品は便利ですが、塩分量が心配です。下記は調味料以外で食塩を多くとっている加工食品のランキングです。1日あたりの食塩摂取量を表しています。

©ママリ

©ママリ

加工食品にいかに多くの食塩が含まれているかがわかります。大人と同じ量を食べる場合、子どもの塩分摂取量に気を付けなければいけません。

塩さばや塩ざけは焼くだけで魚のたんぱく質を摂取できるので手軽な食品で重宝しますが、塩分量が多いです。子どもに取り分ける際は食べる量に気を付けてご飯と混ぜたり、他のおかずは塩分を控えたりなどの工夫をしましょう。

意外にパンにも塩分が含まれています。忙しい朝でもすぐに食卓に並べることができ、外出先でも手軽に食べられ、筆者の子どもも大好きです。食べ過ぎに気を付け、塩分が多少なりとも含まれていることを知っておきましょう。

- 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所「日本人はどんな食品から食塩をとっているか?」(https://www.nibiohn.go.jp/eiken/chosa/pdf/info20171113.pdf,2021年1月16日最終閲覧)

外食の塩分量

家族でお出かけし外食をする際、子ども用のメニューを頼むことや、大人用の食事を取り分けることがあると思います。外食のメニューは家庭の料理よりも味が濃く、塩分量が高いので子どもと一緒に利用する場合はより注意が必要です。

お子様ランチは、ハンバーグにはケチャップやソース、チキンライスやたきこみご飯、白いごはんにはふりかけ、塩のついたポテトがついていることも。ケチャップやふりかけは後からかけるタイプであれば、全部はかけずに年齢によって親が調節してあげると良いでしょう。

子どもにも取り分けやすいうどんやラーメンなどの麺類は汁に塩分が多く含まれているので、汁は飲ませず残すようにしましょう。

子どもは大人が食べているものを欲しがることがあると思います。大人と同じメニューをたくさんあげることは危険であると認識しておきましょう。

外食店の中にはメニューに栄養成分を表示しているお店があるので、子どもに取り分ける場合は食塩量を見ながら塩分の少ないメニューを選ぶようにしましょう。

- 厚生労働省「外食の選び方」(https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-03-005.html,2021年1月16日最終閲覧)

乳幼児の食事の塩分を減らすコツ

それでは1歳ごろの子どもの食事で、塩分量を減らすためのコツについて見ていきましょう。

自宅でできる工夫

まずは自宅でできる工夫から解説していきます。

基本となるのは、食材のうまみを活かした調理をすることです。かつお節や煮干し、昆布などでだしをとれば、調味料を使わなくてもしっかりと味が感じられるようになります。肉や魚、野菜のうまみを活用しても良いですね。

またカリウムを多く含む食材を活用するのもおすすめ。カリウムにはナトリウムを排出させる作用があるので、塩分摂取過多になるのを防いでくれます。カリウムはほうれん草・小松菜・とまと・牛乳・りんご・バナナに多く含まれる栄養素です。

- 厚生労働省「カリウム(かりうむ)」(https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-005.html,2023年2月28日最終閲覧)

- 北海道医療センター「HMC慢性腎臓病教室Vol.2カリウムコントロールのすすめ」(https://hokkaido-mc.hosp.go.jp/common/img/introduction/pamphlet5.pdf,2023年2月28日最終閲覧)

外食時にできる工夫

1歳児と外食をする際には塩分量の調整がしにくいものですが、できるだけ味付けが薄そうなメニューを選ぶことと、つゆにつける料理は与えないことを意識しましょう。

たとえばうどんやそば、ラーメンなどの麺類はつゆと一緒に食べるので、どうしても塩分量が多くなりがちです。1歳児なら1食分で1日の塩分量を超えてしまうこともあるので、食材の中にすでに塩分が含まれているうどんやパンなども避けるようにしてくださいね。

塩分の取り過ぎに気を付けて食事を楽しもう

1歳児に必要な塩分量はかなり少なく、摂りすぎると「急性塩化ナトリウム中毒」になってしまうリスクもあります。1歳児の摂取塩分量は、ママパパがしっかりとコントロールしてあげましょう。

ご家庭ではなるべく食材のうまみやだしを活用するようにして、調味料を控えることがポイントです。外食は塩分量の調節が難しいですが、なるべく薄味のものを選んで、つゆを使う料理は避けるようにしてください。

料理の取り分けもできるようになる1歳児ですが、塩分過多にならないよう常に注意してあげながら、おいしく、楽しく食事できるように工夫してあげることが大切ですよ。